1.地理位置

宝镜湾是高栏岛南迳湾之南的一个小湾,因海湾之中一石块上刻有一圆圈,其形似“宝镜”而得名。高栏岛是高栏列岛的主岛,距珠海香洲区48公里。高栏列岛由高栏岛、荷包岛、大襟岛、大芒岛、三角岛等5个大岛和29个小岛组成,是珠江口以西的重要列岛。扼崖门、虎跳门、鸡啼门的入海口,东与万山群岛相望,北邻南水岛,西临台山,南为南海。高栏列岛的陆地面积528平方公里,其中高栏岛的面积为35平方公里。高栏列岛的中央有高峰观音山, 海拔4183米。高栏岛在20世纪80年代初以前与大陆相隔,距南水岛9公里。岛上水资源丰富,主要经济还是农业。1990年起,高栏岛进行开发建设,建成了一条连接大陆的大堤。

高栏岛沿岸多为陡岸,但也有一些美丽的海湾。高栏岛东面有飞沙滩,每逢东北风时,沙滩的沙被风向西北吹至高100 - 150米的山上,因此而得名。海湾朝东南,宽1000米,湾内纵深450米,岸线长1500米,面积0.25平方公里。湾内北、西、南分别为岩沙、磊石岸,水深1.7~6.6米,泥质底,可供小船避5~6级北至东北风。湾内沙滩长500米,进深400米,种植木麻防风林。

高栏岛东侧有三浪湾。湾口朝东成喇叭形,宽约1200米,湾内纵深700米,岸线长2000米,面积约0.6平方公里。水深2~6米,泥质底,可供小船避6级以下西南风和西北风。湾首南岸距岸20米,有3块石块组成的暗礁,危险半径为30米,周围水深4米。冬季涌浪甚大,船只不易靠泊。

西沙湾位于高栏岛之东。该湾北侧有一银白色的细沙滩,每年东北风季节大量细沙被风吹到西侧的山上100 ~ 150米处。东面的沙飞到西面,故名西沙湾。湾口朝东北呈半圆形,宽1500米,岸线长2200米,湾纵深625米。面积175平方公里。湾西端为岩石岸,其余为沙岸。水深3~4米,泥底,可供小型船只避5~6级西南风。

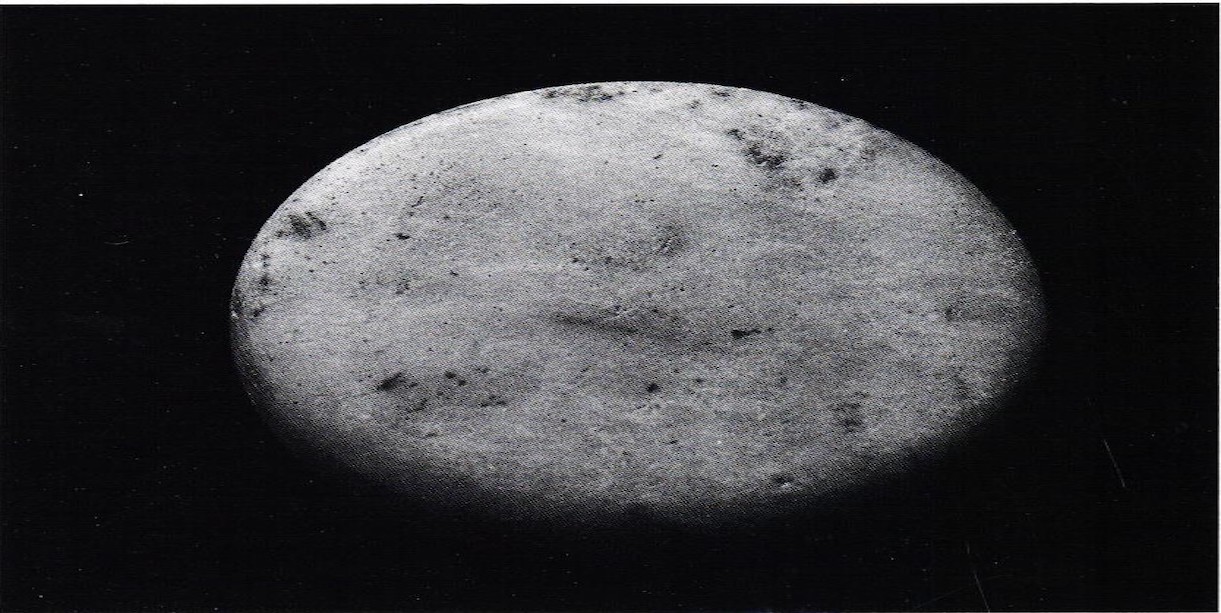

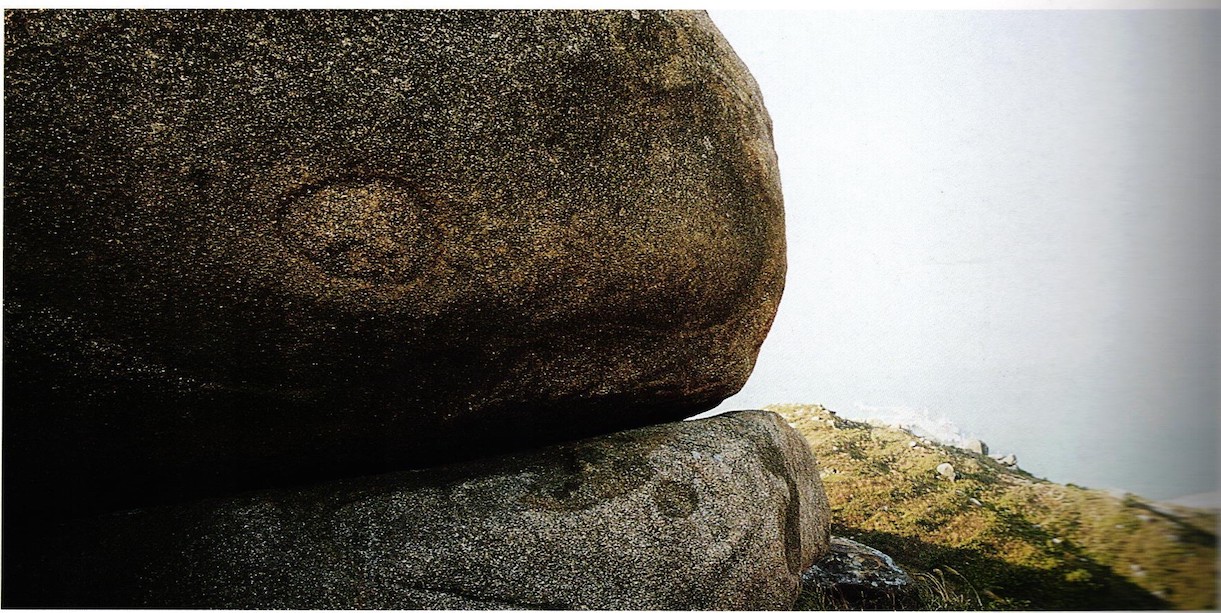

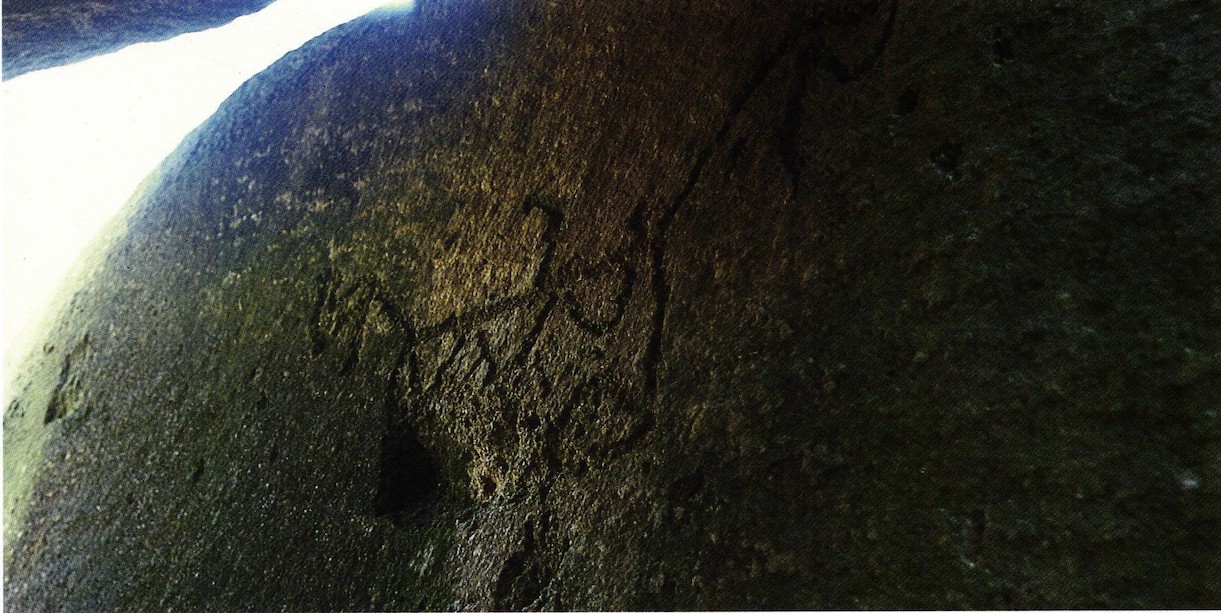

高栏岛之南有南迳湾。湾口朝西南,呈长方形,口宽1200米,湾纵深280米,弧长150米,面积0.31平方公里,周围水深1~3米,可供小船锚泊,能避6级以下北风和东风,宝镜湾是南迳湾的南端的一个小湾。因这里一块岩石上凿有一圆形图案,被称为“宝镜“石,因此将海湾称之为宝镜湾。紧靠宝镜湾的是风猛鹰山的山坡。面积20000多平方米的古代人类遗址和5处石刻岩画就分布于山坡与沙滩。

在高栏岛之南,南迳湾之东,大浪角和正咀之间有铁炉湾。夏季特别炎热。湾口朝南,成半圆形,宽1375米,湾纵深720米,弧长2000米,面积0.8736平方公里。铁炉湾在1980年有住户554人,耕地316亩,由于兴建大型油码头,全村已迁移到南水镇。

宝镜湾遗址即位于南迳湾之南的风猛鹰山坡地上。由于造山运动与风雨的冲刷,使隆起的山坡上冲出一条条沟壑,在一条山溪的两侧大约20000平方米的范围内,分布有先秦时期的人类活动遗迹、遗物。从海湾的沙滩到山坡,在遗址周边的5处地点,分布有远古居民创作的7幅石刻岩画。

2.发掘经过

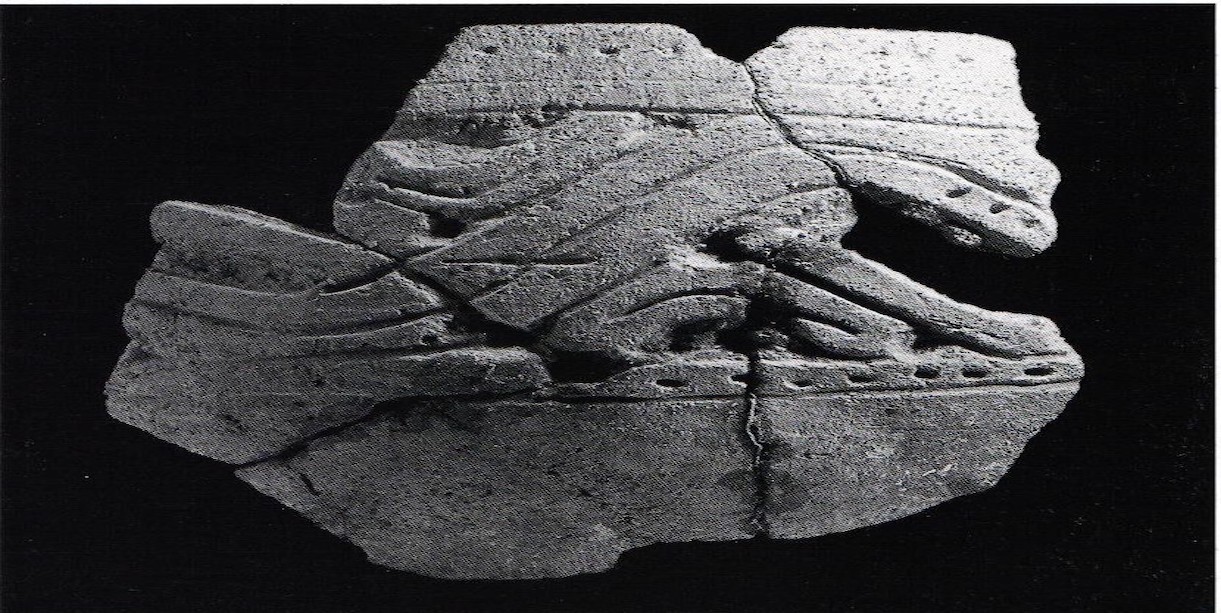

1989年,珠海市博物馆的考古工作者在对全市海岛的文物调查、踏勘中,于10月24日在高栏岛发现了宝镜湾摩崖岩画,其时在宝镜湾海滩及风猛鹰山的山腰共发现4处6幅, 1998年12月又在风猛鹰山的山腰发现1幅,随后在摩崖岩画附近采集到石器、玉石器、陶片等遗物,进而发现了宝镜湾遗址。

宝镜湾摩崖岩画和遗址发现后,为了更好地做好保护工作,同年12月,珠海市人民政府将“宝镜湾摩崖石刻画”公布为珠海市第四批文物保护单位,并划定30万平方米为保护范围,宝镜湾遗址的分布范围基本上处于这个保护范围之内。但从1990年开始,特别是1992-1993年,由于珠海港码头建设,摩崖岩画和遗址遭到严重破坏,其中位于海边沙滩的“宝镜石”和“天才石”两幅摩崖岩画被破坏无存,遗址的山脚部分也被挖去。为了使这处宝贵遗址不再遭受进一步破坏,从1997年11月开始,文物考古部门对宝镜湾遗址进行了考古发掘,以确认遗址的保护价值与意义。2002年,广东省人民政府公布“宝镜湾摩岩石刻画”为第四批广东省文物保护单位。

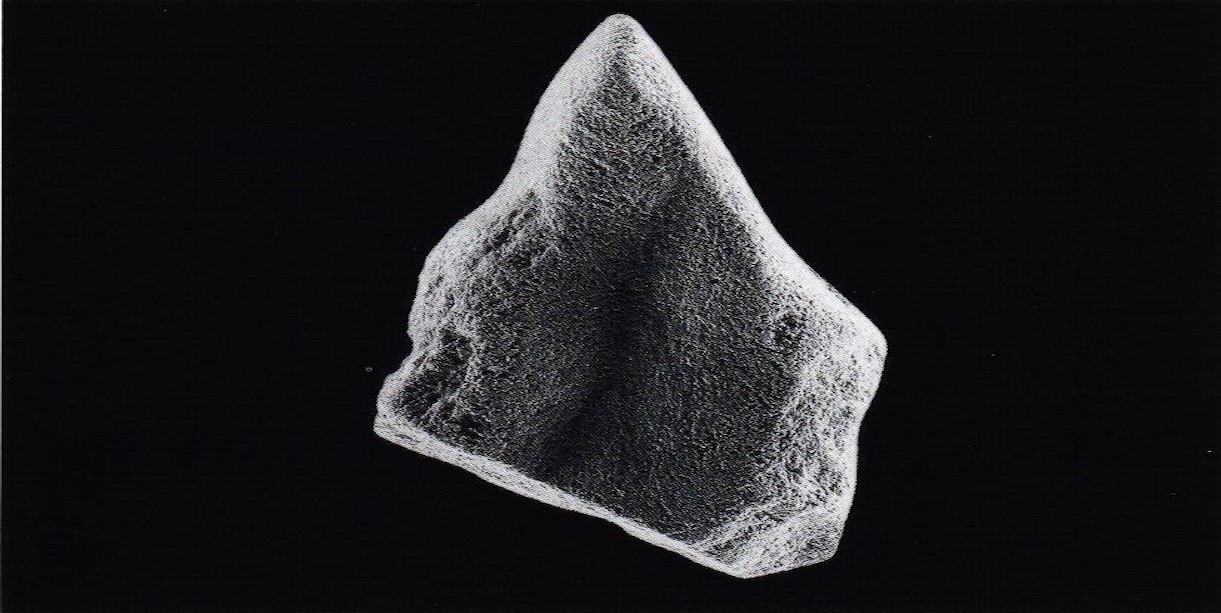

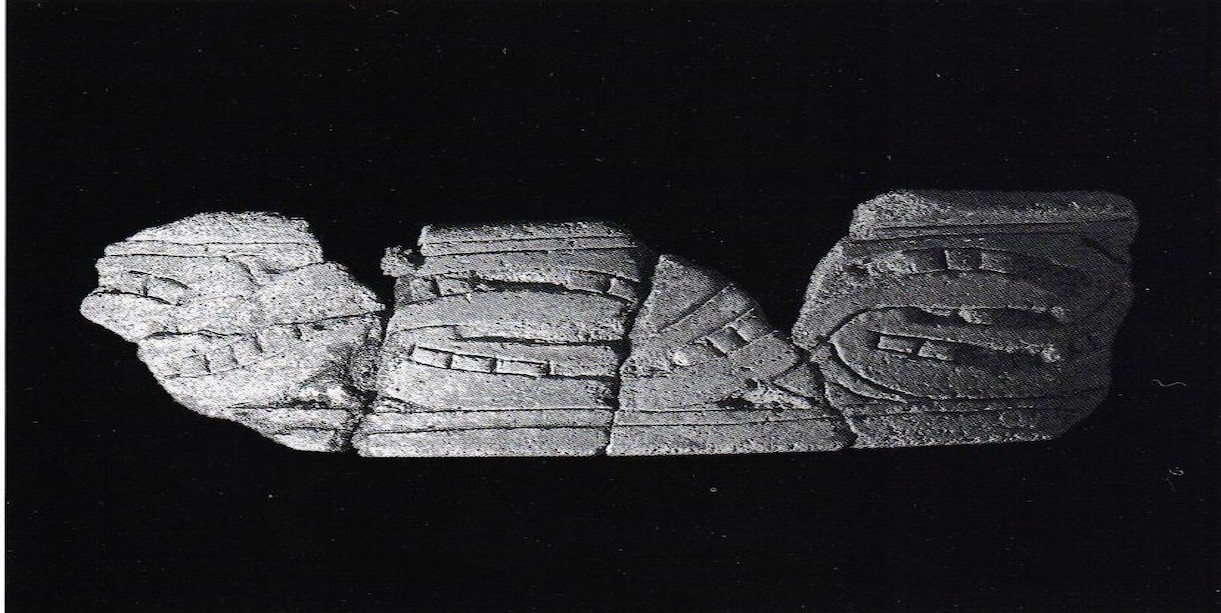

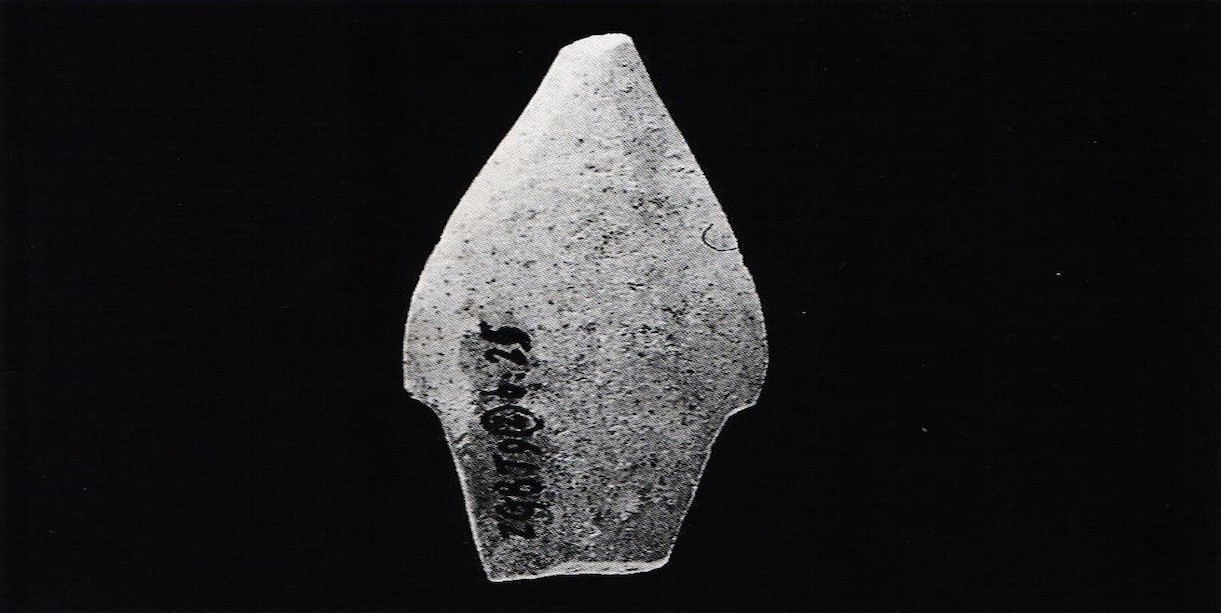

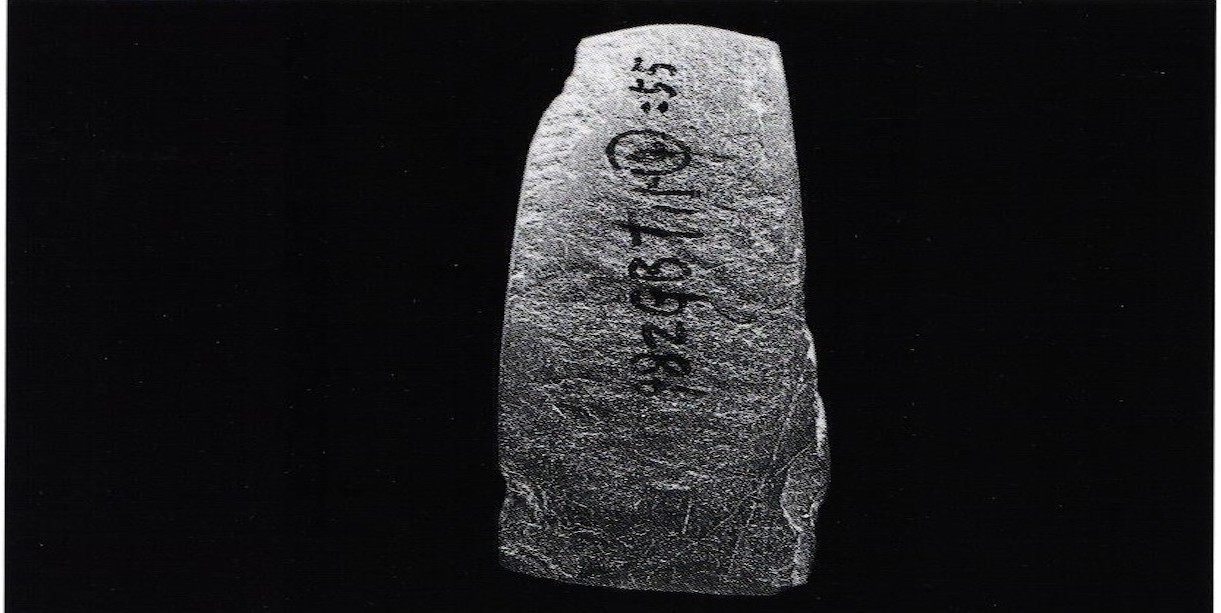

宝镜湾摩崖岩画分布于海滩及山腰间,其中规模最大且最具代表性的一幅是“藏宝洞”东壁的摩崖岩画,宽5米,高3米,密集地阴刻船形、人形、动物以及其他不易辨认的造型图案,经广东省文物管理委员会、广东省博物馆有关专家鉴定,初步确认其年代为新石器时代晚期与青铜时代。此后,国内外专家学者前来宝镜湾摩崖岩画进行考察络绎不绝,并对摩崖岩画的年代提出各种不同看法,有的学者认同上述年代,有的学者认为其年代应在春秋、战国,有的学者认为其年代应在秦、汉,有的学者甚至认为其年代应在宋或以后。为此,有必要对与摩崖岩画同在一个地点的遗址进行科学的考古发掘,以求从中找到两者之间的联系或佐证。发掘结果表明,遗址出土的陶器纹饰中,刻划纹非常发达,某些纹饰的线条走向与宝镜湾摩崖岩画的线条风格有很大的相似性。同时,遗址出土的一些石器,特别是变质砂岩尖状器,用来凿刻花岗岩石(宝镜湾摩崖岩画均刻在花岗岩石上),很快就可以在花岗岩石上刻出凹下的线条。由此判断,宝镜湾遗址与宝镜湾摩崖岩画的年代应大体相当。

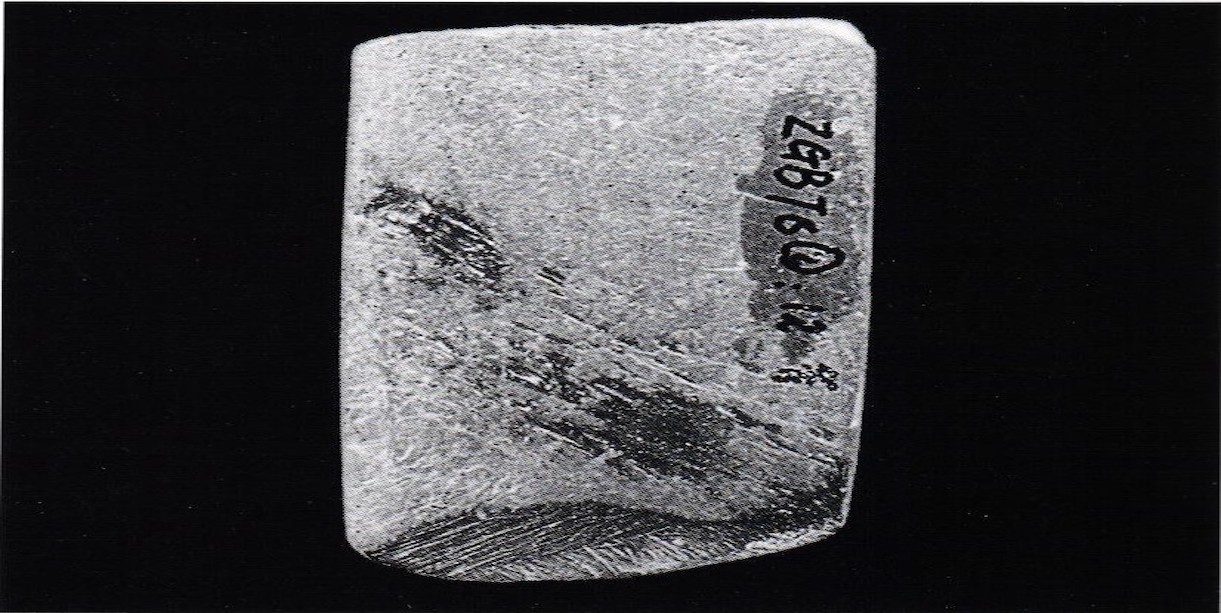

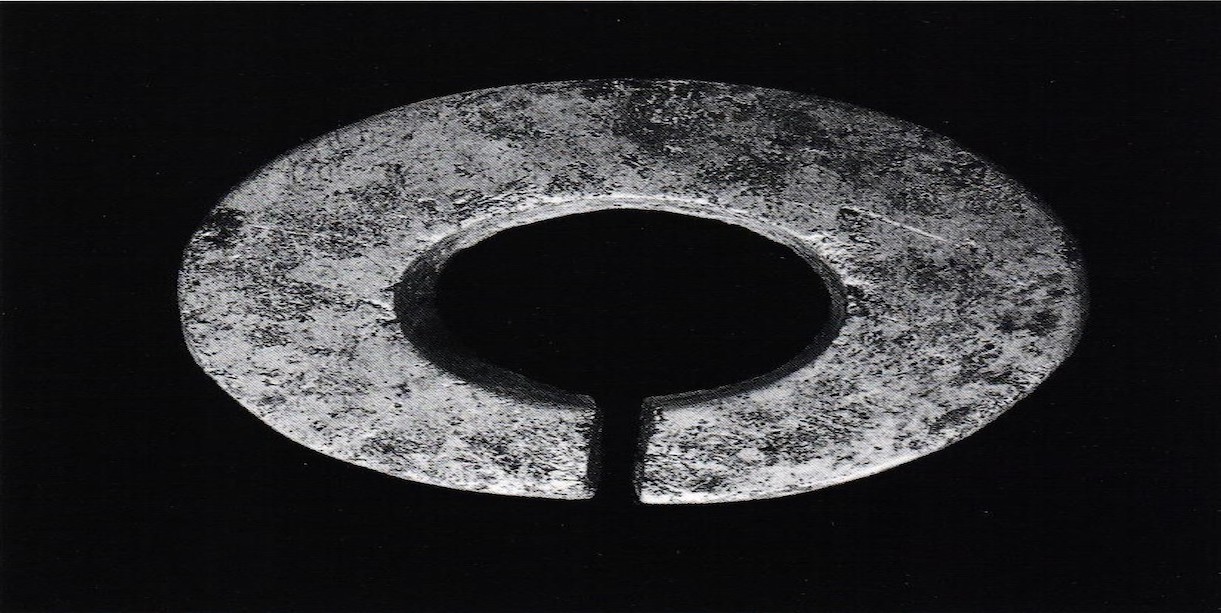

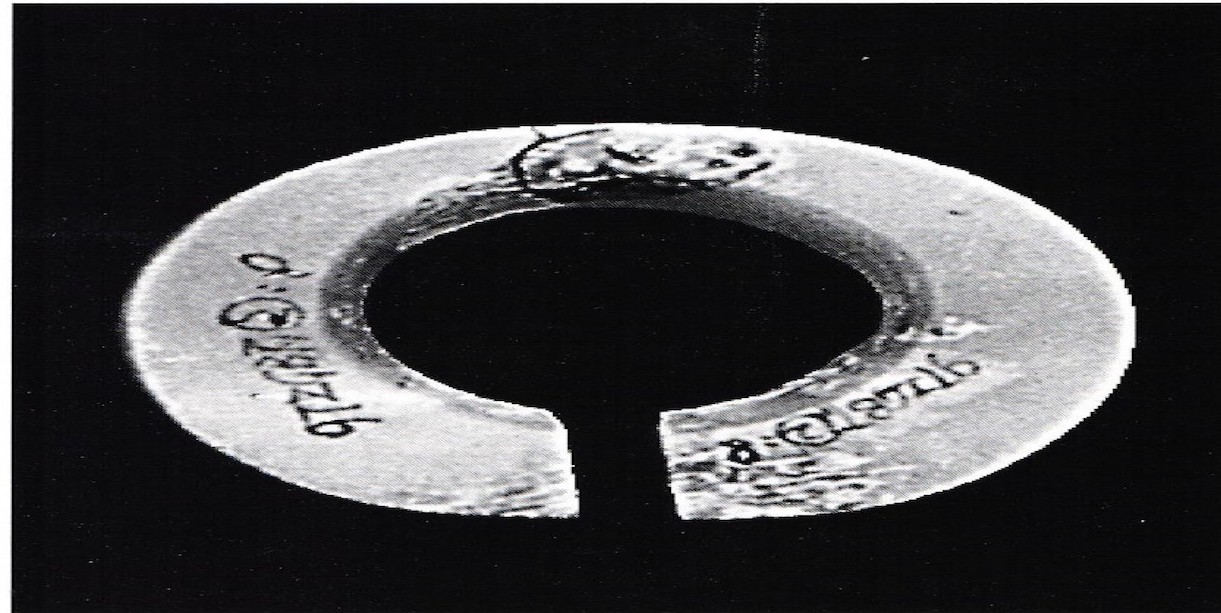

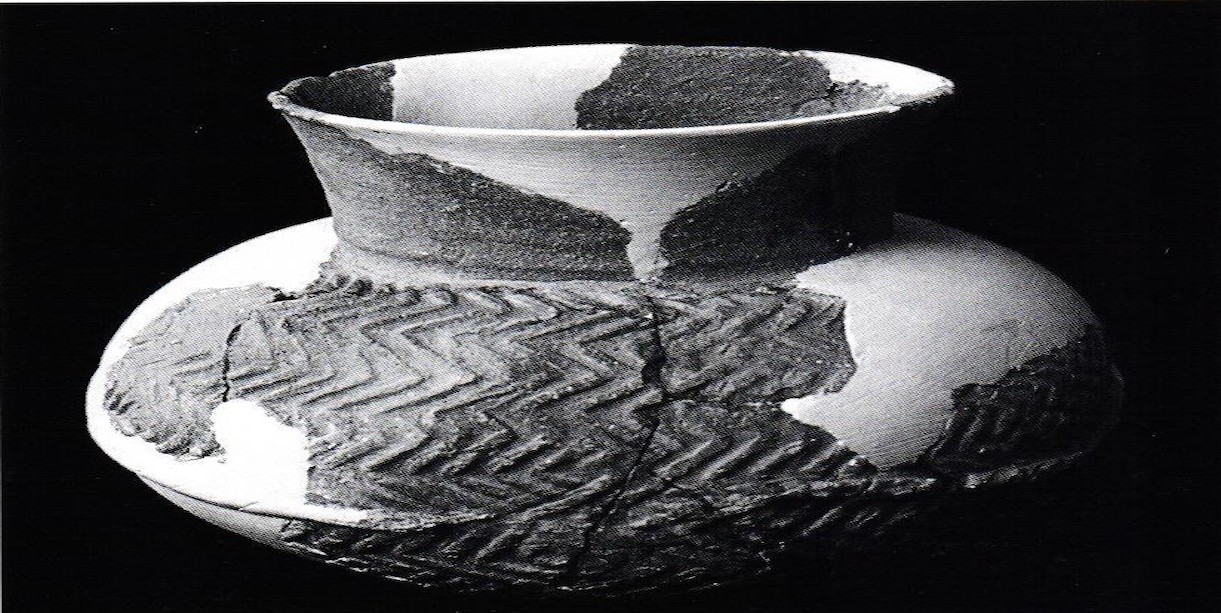

宝镜湾遗址发现后。迄今进行了四次考古发掘。1997年11月17日至23日,珠海市博物馆与南京大学历史系对宝镜湾遗址进行第一次发掘(属抢救性试掘),参加者有南京大学历史系张之恒教授及其硕士研究生黄厚明,珠海市博物馆陈振忠、周凤珍,领队为张之恒。共布探方2个,编号为Tl、T2, 其中Tl为5米x 5米,T2为4米x 4米,实际发掘面积28平方米。这次发掘的主要收获是出土了1对经拼接完整的玉块,1件穿孔石圭,1件耳珰,1件带流碗,1件经拼接完整、长38厘米的夹砂陶条形器,1件夹砂陶鼎足。

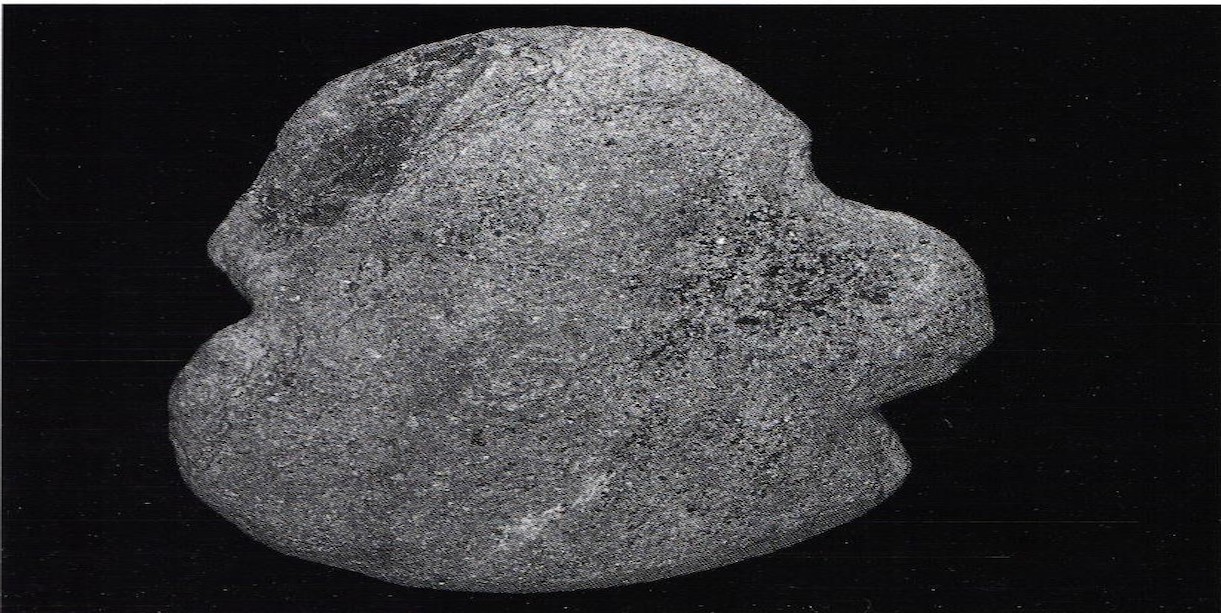

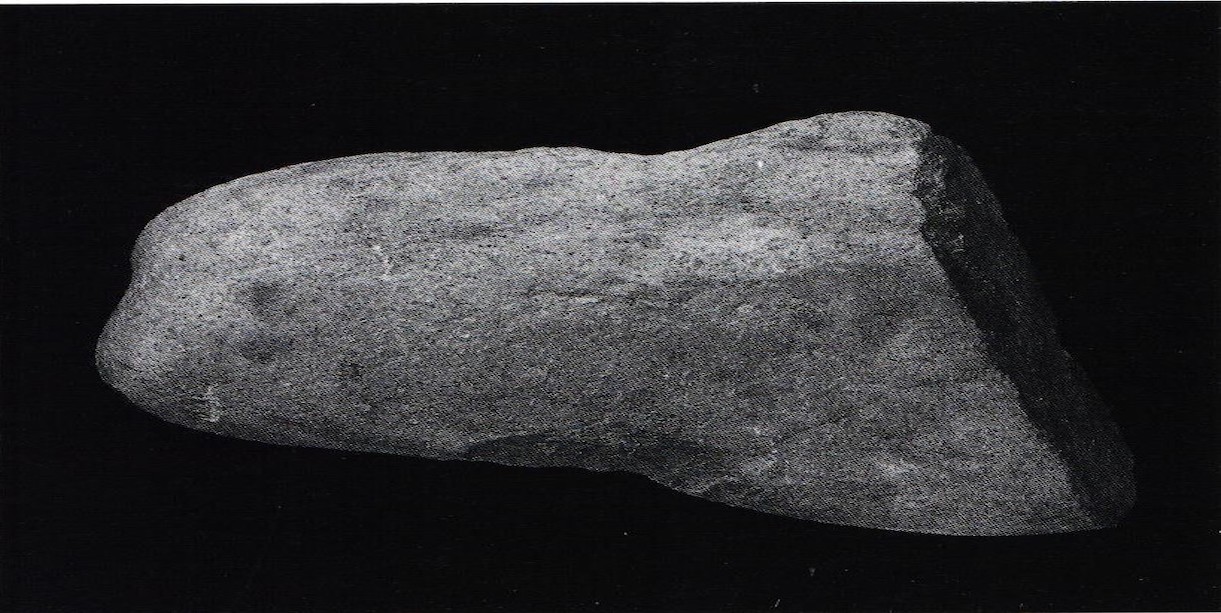

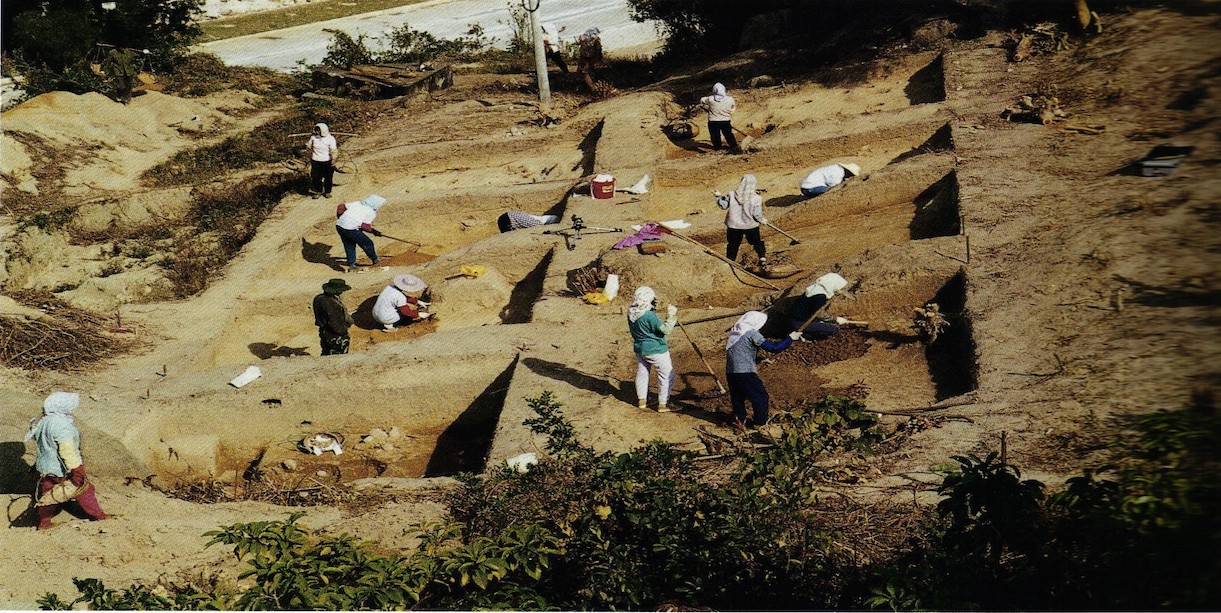

1998年1月5日至19日,珠海市博物馆与广东省文物考古研究所联合组成发掘队,对宝镜湾遗址进行第二次考古发掘,参加者有广东省文物考古研究所邱立诚(领队)、冯孟钦、刘成基、崔勇,珠海市博物馆陈小鸿、李世源、肖一亭、陈振忠、周凤珍、孙成海(负责录像),珠海市平沙区宣传文化科王世林。共布探方8个,编号为T3~T10,其中5米x5米6个,5米x4米1个,3米x 2米1个,实际发掘面积131平方米。这次发掘的主要收获是,在多个文化层下发现许多柱洞,发现灰坑9个。出土石网坠数量很多,其中在T10A层下发现一组39件集中堆放的石网坠;出土1件石锚,长33厘米,宽31厘米,重18500克,是广东地区同类型器物中最大、最重的一件。此外,还发现房子泥墙遗迹。

1998年12月1日至1999年1月13日,珠海市博物馆与广东省文物考古研究所再度合作,对宝镜湾遗址进行第三次考古发掘,参加者有广东省文物考古研究所邱立诚(领队)、冯孟钦,珠海市博物馆陈小鸿、李世源、肖一亭、陈振忠、卜工、尚元正、周凤珍、张建军。共布探方16个,编号为 T11~T25、T28 ,其中5米x5米15个,5米x 3米1个,T1北扩方8平方米,T13北扩方13.5平方米,T21西扩方8平方米,实际发掘面积309.5平方米。这次发掘是四次发掘中历时最长、揭露面积最大的一次。发掘的主要收获是,出土陶器较丰富,复原器物达20多件;石器有较多的球形器,其中T12有多件堆放在一起,这些球形器一面或多面、一端或两端有研磨或琢打痕迹。遗迹方面也有新的发现,清理灰坑两个,其中H21包含器物丰富,有1对经拼接完整的水晶块、可复原的陶釜和石网坠、砺石等。

2000年5月18日至6月9日,珠海市博物馆对宝镜湾遗址进行了第四次考古发掘,参加者有肖一亭、卜工、陈振忠、张建军、孙成海(负责录像)。共布探方3个,编号为T26、T27、T29 , 其中T27为5米x 5米,T26、T29均为5米x 2米,实际发掘面积44平方米。这次发掘的主要目的,是对前三次考古发掘资料整理过程中发现的一些问题进行验证。

自1997年11月起至2000年6月,珠海市博物馆与南京大学历史系、广东省文物考古研究所合作,聘请高栏岛高栏村村民为民工,对宝镜湾遗址进行了四次考古发掘,共布探方 29个,实际发掘面积512 . 5平方米。清理灰坑27个,发现较多居住遗迹——红烧土面及柱子洞;出土陶片数量多,复原陶器20多件,纹饰中刻划纹发达;石器和玉石器数量不少,其中有大量的石网坠,说明这是一处以捕捞业为主要生计的海岛型遗址。

3.文化堆积

宝镜湾遗址属于海岛型山岗遗址,面积达20000多平方米。文化堆积主要分布在风猛鹰山西北侧的山坡,分布范围从70余米的半山腰至10米的山麓,其较低处已大致可与宝镜湾的沙滩相接。遗存的山脚已被珠海港建设工程挖去一部分(大约长100米,宽10米),宝镜湾亦已被填为陆地,成为珠海港区的建设用地。

4.探方分布

宝镜湾遗址以淡水小溪为界,划分为两个发掘区,I区位于小溪的南面,地势较低;II区位千小溪的北面,地势较高。发掘工作主要集中在I区,布探方27个( T1~T27 ),其中6个在I区的西南( T10、T22~T26 ),这里地势较平;14个在东面的中部( T2、T8、T9、T12~T21、T27 ),地形基本上是自东向西略为倾斜;7个在北面( T1、T3~ T7、T11 ),地形是自南向北倾斜。I区的西南与东部之间大体上是以一条从北面山脚向南面山顶延伸的小路为分界;而东面的中部与北部之间则有较陡的斜坡将两者分为两级坡地。由于地形复杂,给发掘布方带来很大的局限。II区地形狭窄,只进行了小规模发掘,布探方2个( T28、T29 )。从文化堆积的分布情况看,I区东部的文化堆积较多而厚,是遗址的中心区,I区西南及II区的文化堆积较少而薄,是遗址的边缘区。

5.堆积层次

I区的东部是遗址的中心区,堆积也较厚,出土遗物和遗迹现象亦最为丰富。这里是山的西北麓,地势东高西低,故地层堆积呈现东薄西厚的趋势,而南北向则处于大致相似的高度,所以相对平缓。发掘工作主要在这里进行。

I区的东部与西南以一条从山下通向山上岩画的小路为分界,两边的文化堆积层以及II区的文化堆积层之间有一定的关联,也有一定的差异,反映了遗址居民在此活动的时间和空间。基于此,发掘时对不同位置的探方所做出的分层,在进行本报告整理时,再次做了统一的编层。

6.堆积成因

宝镜湾遗址中,4 B层仅见于I区的东部中心处( T12 ),是遗址居民在此最早居住生活的地方,由于人数少,故遗留物以及形成的文化堆积也少。4A 层分布在I区东部的南面,II区也有少量,说明此时人口有了增加,居住区主要是在 T12以南的地方发展,这是因为这里地势较为平缓,易于构筑房子,地层中较多的柱子洞也显示了这一点。此外,遗址居民也尝试着在II区建房居住。3A层与3B层在整个遗址区都有着广泛的分布,是遗址居民人口最多的时期,此时居住区发展到了I区西部和东部的北面,虽然北面山坡较陡,但仍在此搭建房子,这是人口膨胀的结果,这一片探方内有密集的柱洞即是明证。2层在遗址区的各个地方虽然都有分布, 但堆积与遗物都较前明显减少,应是遗址居民减少的显示, 其原因很可能是迁徙。

7.结语

宝镜湾遗址的发掘面积虽然不很大,但有多个文化层叠压关系,也有相当数量的遗迹,而且有十分丰富的遗物,对探讨这一时期珠江三角洲地区特别是滨海地区和海岛上的古代入类生活面貌极具意义。

(1)与宝镜湾遗址相同的遗物,以往在珠海的三灶、前山、拱北以及香港的大屿山东湾都有发现,东湾遗址第四层的陶器群发现时,其形态特征与其他遗存有很大的不同,一时难于判断其性质与年代。珠海虽有多个地点,但其发现多为破碎残片,所获资料一鳞半爪,难以窥其全貌。直至宝镜湾遗址的发现与发掘,其文化面貌使我们对前述的发现有了较多的认识,进而为找寻其年代序列、文化谱系有了一定的基础。毋庸讳言,对宝镜湾遗址这批资料所反映的文化属性、考古分期以及年代范围,目前仍有许多不尽相同的看法,仍有待作更为深入的研究,但通过本报告的整理和编写,相信能为研究工作的深入打下良好的基础。我们尽可能地以客观的描述来反映所发现的材料,当然,在材料的分类处理与描述过程不可避免地带有许多主观的意识和不成熟认识,发生错误也在所难免 。

(2)所幸的是,宝镜湾遗址使我们有机会将过去不清楚的遗址与遗物重新给予审视和定位。包括香港东湾遗址和珠海一些遗址的同类遗物,都有了一定的归属,同时也为进一步探讨深圳咸头岭遗址的年代序列、演变关系提供例证。更为深远的是,宝镜湾遗址的内涵分期,使这一区域的陶器纹饰演变有了划分的可能,即从刻纹到划纹再到几何印纹,这一发展演变关系在地层上的确认具有十分重大的考古价值。作为海岛及沙丘遗存,宝镜湾遗址所反映的生态环境及人类的聚落环境都具有相当的典型性。

至于宝镜湾遗址在珠江三角洲地区考古谱系中的位置, 本报告所待的基本观点是:

彩陶遗存(珠海后沙湾一期、深圳大黄沙、中山龙穴遗址)-咸头岭遗址-宝镜湾遗址一期(香港东湾遗址第四层陶器群)-宝镜湾遗址二期(三水银洲一期、鱿鱼岗一期)-宝镜湾遗址三期(珠海后沙湾二期、三水银洲二期、鱿鱼岗二期) - 珠海东澳湾、菱角咀遗址(东莞村头遗址)。

在这个发展序列中,最大的争议点是咸头岭遗址与宝镜湾遗址一期的位置,一些学者把咸头岭遗址放在彩陶遗存组中并置千其最早之列,基于同理,宝镜湾遗址一期也被放在同样的位置。这样一来,宝镜湾遗址一期与二期之间就有很 大的缺环。这与本报告认为三期文化之间有直接的传承演变关系有很大的不同。

(3)宝镜湾遗址还具有一般遗址所没有的特别意义, 就是遗址居民与宝镜湾岩画的关系。本报告对两者之间的关 系所作的探讨还不能成为定论,研究工作还将持续下去,但两者间那种若明若暗的神秘关系令人神往。无论是肯定或是否定,有关宝镜湾遗址居民制作岩画的种种猜测及相关问题的研究, 都将使宝镜湾遗址引起各有关学科的学者们长久的关注。